目次

こんにちは。

西麻布の Personal Training Studio BUDDY のトレーナー、齋藤くる美です。

今回は、トレーニング効果を最大化するために欠かせない「動作の土台」についてお話しします。

こんな人はいませんか?

週に数回ジムで筋トレ。

ランニングや競技練習も欠かさない。

それなのに、動きが重い。軸が安定しない。フォームが崩れる。腰や膝に違和感が出る。

こうしたケースは珍しくありません。

それは、

筋肉の強さと、体の使い方の良さは別物

だからです。

可動性が乏しく、連動が崩れたまま負荷を上げても、パフォーマンスは伸びず、ケガにつながりやすくなります。

大切なのは、

動く前に、“動ける”身体を整えること。

土台が整うと、技術や筋力がムダなく発揮されます。

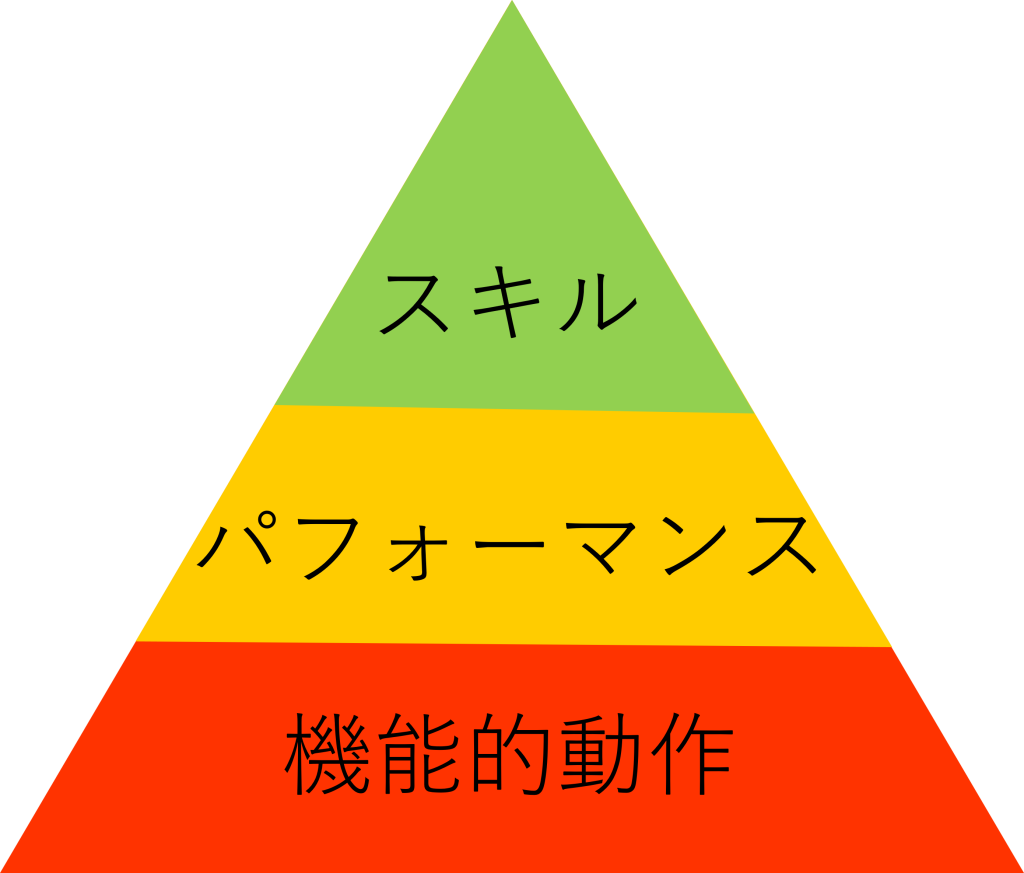

パフォーマンスピラミッド

=結果が出る身体づくりの「順序」

スポーツの動きは、急加速・減速・方向転換・回旋など複雑です。

そこで重要になるのが、優先順位の明確化です。

力や技術は、「動ける身体」の上に積み上がるもの。

しかし、その土台となる “身体の使い方の質” が整っていなければ、

どれだけ練習量を増やしても成果は安定しません。

この関係性を示したのが「パフォーマンスピラミッド」です。

| 階層 | 内容 | 具体的な“できる/できない”の差 |

|---|---|---|

| ①機能的動作(身体操作の土台) | 関節可動性+安定性+姿勢+連動 | ・重心が安定する ・スムーズにしゃがむ/切り替える ・疲れてもフォームが崩れにくい |

| ②パフォーマンス(出力) | 筋力・パワー・スピード・敏捷性 | ・加速/減速が速い ・踏み切りで力が逃げない |

| ③スキル(技術) | 各競技特有の技術 | ・ターン精度が上がる(スキーなど) ・精度が安定し再現性が高い |

多くのアスリートに起きる「順序ミス」

- 出力(筋力)を先に上げる

→ 力はあるのに動きが遅い/怪我が増える- 技術練習ばかりする

→ 癖が固定され、伸びしろが頭打ち- オフでやったことがオンで出ない

→ 土台不足で成果が漏れるこうなる原因は

最下層 =「機能的動作」を整えていないことにあります。

モビリティファースト

= 機能的動作をつくる鍵

機能的動作にはモビリティ(可動性)、スタビリティ(安定性)、プロプリオセプションなどがあります。

このうち、最初に整えるべき要素がモビリティ(可動性)です。

なぜ最初にモビリティなのか?

動くべき関節が十分に動かない状態を放置すると、代償動作という身体は別の関節で動きを補います。

- 力が伝わらない

- 技術が安定しない

- 疲れると崩れる

- 怪我が起きる

見た目は動けていても、本来使うべき場所が全く働いていないことも少なくありません。

そのまま筋トレを行うと、誤った動作だけが強化される結果になります。

モビリティファーストとは?

動くべき関節を動かし、代償のブレーキを外した状態でトレーニングを始めること

そうすることで、

- 力がまっすぐ伝わる

- 連動がスムーズ

- 技術の再現性が高い

- パフォーマンスが伸び続ける

“動ける”身体となり、トレーニング効果が最大化します。

次回の内容(後編の予告)

ここまでが前編です。

次回はさらに深掘り👇

- 関節ごとの役割(ジョイントバイジョイント)

- 分離と協調(動作の統合)

- なぜ怪我を防ぎながら強くなれるのか

後編もぜひご覧ください。

スキーヤー向け短期集中トレーニング実施中

シーズンイン前に集中的にトレーニングをしたい方を限定3名募集しております。

詳しくはこちら👇